おさるくん

おさるくんAIにWebライターの仕事が奪われるって本当?

AIの進化により文章生成の精度が向上し、「Webライターの仕事がなくなるのでは?」と不安に感じている人も多いでしょう。

ライター田中

ライター田中確かにAIの発展は目覚ましいですが、脅威として捉えず正しく活用することで、頼れるパートナーになりますよ!

実際、AIを上手く活用できているWebライターは仕事を奪われていません。逆に、高品質な記事を効率よく書けるようになり、クライアントからの信頼を得ています。

この記事では経験豊富なプロのWebライターが、AIの活用方法とおすすめの学習方法を紹介します。

AI活用時の注意点についても触れているため、ぜひ最後までご覧ください。

記事監修

株式会社メイカヒット代表。

2020年に副業でブログを始めて2年で月収100万円達成。

Webライターとしても上場企業のLPやコピーライティングの経験もあり。

現在はSEOを中心としたマーケターとして取引企業150社以上、顧問先5社。

株式会社メイカヒット代表。

副業Webライターを1年経験後に独立。これまで上場企業を含めて幅広いジャンルのSEO記事やコラムを1,000本以上執筆した。

現在は年間150名以上に取材を実施する、日本インタビュアー協会認定インタビュアー。取材を通じて人や企業の価値・想いの言語化に貢献している。

- 自分にピッタリの副業を知りたい

- 副業で何をやればいいか分からない

このような悩みを持つ人は、ぜひ下の「あなたにピッタリの副業診断」をやってください!

たった3分であなたにピッタリの副業が分かりますよ!

- 副業タイプ診断

- どのような働き方が理想ですか?

一部のWebライターはAIに仕事を奪われる

情報収集や定型的な文章作成といった単純作業は、すでにAIに置き換えられ始めています。実際、クラウドソーシングサイトなどを見ると、ライティング案件の数が減少傾向にあります。

ライター田中

ライター田中質の高い記事を書けないWebライターは、AIに取って代わられてしまうリスクが高いですが、すべての仕事がなくなるとは言い切れません。

おさるくん

おさるくんそれを聞いて少しホッとした!でも、AIの登場でどれだけ影響を受けているの?

AIの登場によって、ライター業界にどれだけ影響が出ているのか気になる人も多いでしょう。

ここではAIが普及する現代でも、Webライターが価値を提供し続けるための方法を解説します。この先もWebライターとして活躍するために、ぜひ参考にしてください。

記事制作の現状どうなっているのか

現在、記事制作現場ではAIの導入が急速に進み、記事制作のあり方が二極化しています。

1つ目は、メディアや制作会社がAIを使い、自社で記事を作成するケースです。とくに、データ入力や定形文の作成などの簡単な業務はAIでも可能なため、Webライターへの依頼は減っています。

フクロウ教授

フクロウ教授簡単な依頼を受けていたWebライターは、収益が減ってしまったという話も耳にします。

2つ目は、引き続き記事の執筆をWebライターに委託しているケースです。AIのメリットとデメリットを理解したうえで、高品質な記事を求めて依頼しています。

現状ではライターは「書く」スキルに加え、よりクライアントの要望に沿った記事を納品することが求められています。

ライター田中

ライター田中僕は「AIが書いた文章を精査し整える」や「AIでは拾えない読者ニーズを見つける」といった役割が求められていると、現場では感じています。

AI活用が進むほど、人間にしかできない業務の重要性が際立ち、Webライターには専門性や判断力がこれまで以上に求められています。

「奪われる仕事」と「奪われない仕事」の違い

AIに奪われる仕事と奪われない仕事には明確な違いがあります。

AIが得意とするのは、データに基づいた情報処理や定型文の生成です。そのため、既存情報の要約や専門的な内容の解説は、AIに代替されやすい業務といえます。

フクロウ教授

フクロウ教授一方、AIが苦手とするのは、共感を生むストーリーテリングや読者の感情に訴えかける表現、独自の視点や価値観に基づいた考察です。

読者の感情を動かす記事や、コンテンツの企画は人間にしかできない仕事です。こういった人間らしい考え方や感性が求められる仕事は、AIに奪われにくいでしょう。

AIの得意・不得意の分野を見極め、人間らしい表現力やクリエイティブな技術を身につけることが重要です。

AIで代替されないWebライターの価値とは?

AIで代替されないWebライターは、今後ますます重宝され、多くのクライアントから選ばれる存在になります。

AIを使えば大量の記事を作成できますが、細かなニュアンスや正確さを担保するには人のチェックが欠かせません。

実際に、Claudeに「AIで代替されないWebライターの価値は?」を聞くとします。すると、「人間の体験と感情に基づいた、読者の心に響く独自の視点と共感力です。」と応えてくれました。

おさるくん

おさるくんう〜ん、これだけだとわかりづらいな……

ライター田中

ライター田中AIの指示が曖昧だったり、そもそもAIが苦手な内容だったりすると、人間の手による修正をする必要があります。

AIが生成した文章を、読者の目線にたって必要に応じて修正や加筆することが、今後のWebライターに求められる能力となるでしょう。

AIに負けないWebライターの3つの特徴

AIに負けないWebライターになるには、AIと役割分担して作業を進める力を身につけましょう。

たとえば、情報収集や定型文の作成はAIに任せるのが効率的です。 一方で、共感や説得力といった人にしかできない表現や、ファクトチェックは人の役割になります。

おさるくん

おさるくん使い分けが大事なんだね!

AIを使いこなせないWebライターは淘汰される恐れがあります。そうならないためにもこの先、生き残るWebライターの3つの特徴をわかりやすく解説します。初心者でも実践できる内容なので、ぜひ参考にしてください。

高度な文章力が身についている

正しい文法で違和感のない文章を執筆できるだけでなく、読者目線で伝わりやすい表現力が求められます。

AIが生成する文章は自然ですが、抽象的な表現が多い傾向です。そのため、説明不足でわかりづらい場合もあるでしょう。

たとえば、AIに「ライターがAIを使用するメリットを教えて」と質問すると、「執筆時間が短縮される」といった抽象的な答えが返ってきます。これでは、AIを利用するメリットが具体的にイメージしにくいですよね。

ライター田中

ライター田中僕だったら、「AIを使って毎日2時間かかる作業を30分に短縮しよう」など、読者の興味を引く表現にします!

単に情報を伝えるだけでなく、読者の立場に立って記事を書ける高度な文章力が必要です。

読者の感情を動かすライティング力がある

AIは読者の感情に寄り添い、共感を生み出すような文章を苦手としています。

一方で、優れたWebライターは、読者が抱える悩みや願望を深く理解しているので、読者の心情に寄り添った記事の執筆が可能です。

商品やサービスのセールスレターであれば、単なる機能説明で終わらず共感を引き出せます。

たとえば、オリゴ糖を販売しているECサイトなら、「2年連続でカラダにいいもの大賞を受賞!日本初の5種類の便秘改善成分を配合しているオリゴ糖です」といった表現になるでしょう。

おさるくん

おさるくんメリットがわかりやすく書かれているから、これなら買っちゃうかも!

健康志向で便秘に悩んでいる読者層に、ダイレクトに刺さるような表現へ調整する必要があります。AIはたたき台の文章は生成できても、感情を動かす文章を作るのは難しいのが現実です。

柔軟性と高い学習意欲

AIの登場で変化は一層激しくなり、新しいトレンドも次々と生まれています。AIをサポートツールとして利用し、記事の質を高めれば、優秀なWebライターとして重宝されるでしょう。

記事を書く際に必須な情報リサーチも、AIを利用すれば大幅に短縮できます。

たとえば、AIにはDeep Research(ディープ・リサーチ)という機能なら、検索では見つけにくい情報も効率よく探せます。

フクロウ教授

フクロウ教授リサーチに時間がかかる人は、積極的に使用してみるといいですね!

ほかのサイトでは掲載されていない情報を盛り込めば、差別化に繋がりクライアントへの貢献度も高まります。

柔軟性と高い学習意欲を持っているWebライターは、成長を止めません。常に新しいスキルを身につけて、時代に取り残されないようにしましょう!

AIスキルはどこで身につける?学習方法をそれぞれ比較

AIを学びたいWebライターにとって、学習方法の選び方は重要です。どこで、どんなスタイルで学ぶかによって、成果は大きく変わります。

おさるくん

おさるくんどこで学ぶのが一番いいの?

フクロウ教授

フクロウ教授人によって学習スタイルは異なるので、自分に合った方法を見つけてみましょう。

ここでは、WebライターがAIを学ぶ3つの方法を紹介し、それぞれの特徴を比較していきます。ご自身のライフスタイルや学習ペース、経済状況に合わせて、最適な方法を選んでください。

Webスクール・オンライン講座

AIに詳しい講師が開催しているオンライン講座を受講することで、プロンプトの出し方など、実務に役立つAI活用術を効率的に学習できます。

おさるくん

おさるくんわからないことをすぐに相談できるのは嬉しいな!

デメリットとしては、受講費用やスケジュールの調整が必要な点があげられます。

受講前に無料体験や説明会でオンライン講座の雰囲気を確認するのがおすすめです。

ライター田中

ライター田中メイカラのAI学習コースでは、法人向けのAI研修を実施している実績があります!無料相談も行っているので、ぜひ試してください。

\AIを使いこなして記事の執筆速度を倍にしよう!/

独学(YouTubeや書籍)

YouTubeや書籍を活用すれば、費用を抑えてAIの知識やスキルを身につけられます。

ライター田中

ライター田中メイカラでもYouTubeを出しています。AIの使い方はもちろん、生き残るための方法を独自の観点で考察しているので、ぜひ視聴してくださいね!

独学はWebスクールと比較して費用を抑えられるメリットがある一方で、わからないことがあってもすぐに質問できないのが独学のデメリットです。

自分のペースで計画的に学習を進められる人にとっては、有効な学習方法といえるでしょう。

実務を通して習得する

最近はAI導入OKの案件も増え、初心者向けならマニュアルが完備されている場合もあります。案件を通じてAIスキルを身につけていくのも一つの方法です。

多くのAIツールは機能や回数に制限がありますが、無料でも利用できます。

フクロウ教授

フクロウ教授AIを恐れず、どんどん触っていくのが習得の一番の近道です!

たとえば、構成案を作るときや、情報収集にAIを使うのが効果的です。実務を通して使い方のコツを肌で感じられます。

ただし、クライアントによっては、AIの使用を禁止している場合があります。募集要項やレギュレーションをよく確認し、ルールに沿って活用してください。

ほかのWebライターのAI活用法を参考にしながら、さまざまなAIツールを試して、ご自身に合ったAIをみつけましょう。

Webライターが生き残るためにAIを使うメリットと活用術6選

AIから距離を置くのではなく、上手に活用することこそが、Webライターとして生き残るうえで重要です。

フクロウ教授

フクロウ教授ですが、いきなりAIを活用しようと言われても、なかなか使いこなせないですよね。

そこで、Webライターとして実践すべきAIの活用方法を紹介します。どのようなメリットが得られるかを解説するので、ぜひ業務に取り入れて効率化を図ってください。

クライアントのレギュレーションをもとに文章をチェックする

クライアントから受け取ったレギュレーションをもとに、自分の書いた文章をAIにチェックしてもらいましょう。

使用してはいけない語句やトーン設定、構成指示などを細かくAIに伝えてください。作成した文章がレギュレーションどおりに生成できているかをAIに判定してもらえます。

おさるくん

おさるくんAIでチェックできれば、レギュレーションの見落としが減りそうだね。

クライアントへ提出する前に、AIと人でダブルチェックを行いましょう。納品した記事の差し戻しが少なくなれば、修正作業の工数を大幅に減らせます。

ライター田中

ライター田中クライアントとの信頼関係の構築にもつながりますよ!

AIの力を借りることで、見落としがちなミスを予防でき、クライアントから選ばれるWebライターになれます。

アイデア出しとリサーチに活用する

キーワード選定のアイデア出しや情報収集にもAIは役立ちます。情報を整理させれば、憶測ではなく根拠に基づいたコンテンツ戦略作りが可能です。

フクロウ教授

フクロウ教授読者がどんなことを知りたくてキーワードを検索しているのか、その理由を見つけるヒントになりますよ!

さらに、最新の情報や統計データの収集も効率的に行えるため、記事の信頼性を高められます。従来なら何時間もかかっていた下調べが、AIを使えば数分で完了することも珍しくありません。

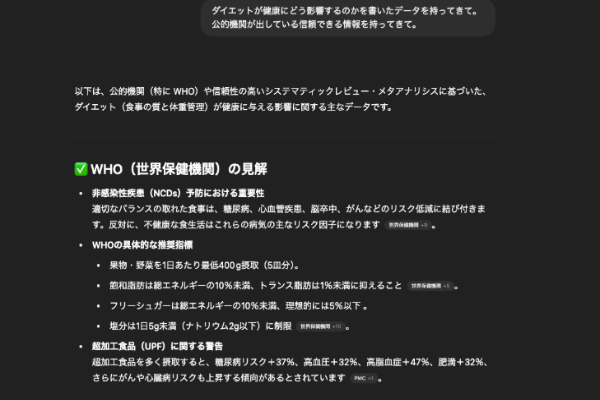

たとえば、AIに「健康的な食生活を記したデータを教えて」質問すると、世界保健機関(WHO)が提示する食生活と健康の情報を示してくれます。

おさるくん

おさるくんこんなに詳しく情報を出してくれるんだね!

限られた時間を有効活用できる点は大きなメリットです。AIにアイデア出しやリサーチを手伝ってもらい、悩む時間を減らしましょう。

効率よく記事構成を作成する

AIにキーワードや読者像、競合記事の構成を調査させれば、記事構成を効率よく作成できます。

記事構成は、読者から読まれるかどうかを左右する重要な要素です。文章が良くても読者の悩みに答えていなければ、すぐに離脱されてしまいます。

ライター田中

ライター田中AIを活用すれば、見出しの配置やバランス、読者の関心を引く流れまで考慮した構成を作成可能です。僕も記事構成のブラッシュアップや、考えを整理するのに活用しています!

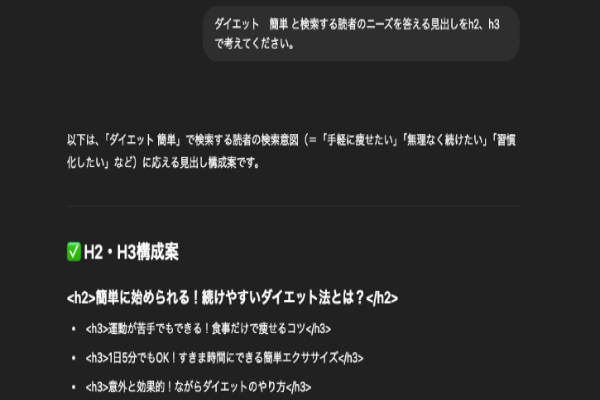

たとえば、「『ダイエット 簡単』で検索する読者のニーズに答える記事構成を考えてください」と指示を出すとしましょう。その後、簡単なダイエットレシピや運動方法について記載した見出しを出力してくれます。

構成作成の時間を大幅に短縮し、執筆そのものに集中でき、途中で手が止まりません。

言葉のバリエーションを増やす

記事を書いていると、気づけば同じような言葉を何度も繰り返し使用している場合があります。しかし、AIに別の表現を提案してもらえば、同じ表現の繰り返しを避け、読者に飽きられない文章が生成できるでしょう。

おさるくん

おさるくんついやりがちだよね……。でも、言葉のレパートリーってなかなか増やせないな。

フクロウ教授

フクロウ教授難しいですよね。ただ、同じ言葉が何度も出ていると読者にしつこい印象を与えてしまうので、できるだけ表現を変えることを意識しましょう!

言い換えに悩んだときはAIに相談してみましょう。提案された類語や、別の言い回しを取り入れると効果的です。

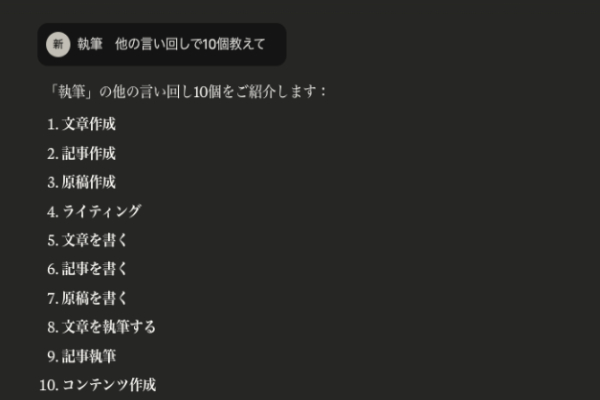

たとえば、「執筆」の類義語を探すとします。「『執筆』を他の言い回しで10個教えて」とAIに指示を出せば、いくつか案を出してくれます。

なかなか言葉のバリエーションを増やせず困っている人は、AIを使って魅力的で読みやすい文章を書いてみましょう!

プロンプトを駆使してSEOに強い文章を執筆する

適切なプロンプト(AI への指示)を出すことで、SEOに強い文章で上位表示を狙えます。キーワードが文章の中で自然に配置され、Googleの検索エンジンに評価されやすい文章を生成できます。

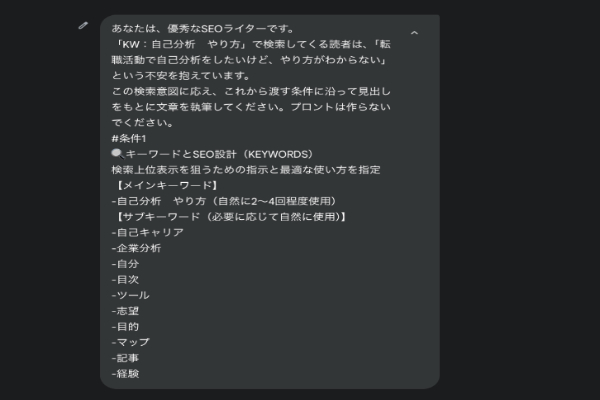

たとえば、「自己分析 やり方」がキーワードの記事を書く場合を考えてみましょう。AIに「キーワードを使用して文章を書いて欲しい」と指示を出すと、自然な文章の流れで記事を出力してくれます。

ライター田中

ライター田中AIに質の高い文章を生成してもらうには、適切な指示を出すことが重要です!

継続的に上位表示される記事を作成できれば、クライアントから評価され、Webライターとしての実績が積み上がります。

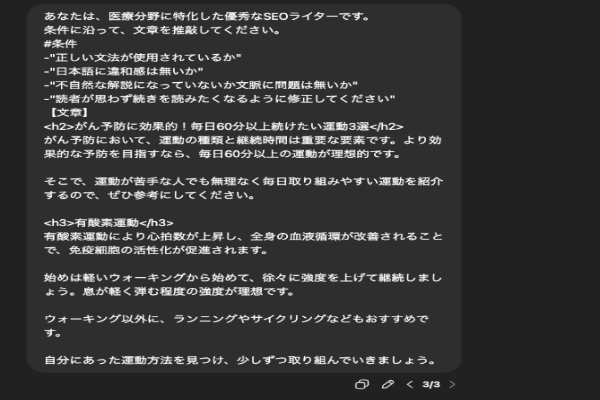

執筆した文章を推敲・校正する

誤字脱字のチェックはもちろん、文章の流れや文法の誤りなど、推敲や校正もAIに任せることが可能です。

フクロウ教授

フクロウ教授「なんとなく読みづらい……」という文章も、AIで整えるとグッと読みやすくなりますよ!

とくに自分では気づきにくい表現の癖や、読者にとって分かりにくい部分を修正してもらえるため、記事の完成度が高まります。

おさるくん

おさるくんでも、どうやってAIに記事添削をお願いすればいいの?

たとえば、「この文章が正しい日本語か確認して」と伝えるだけでもOKです。

推敲・校正の精度が上がれば、小さなミスが減り、差し戻しの対応に追われることもなくなります。慣れてくれば、1記事を書き終える時間も大きく短縮できますよ!

Webライターが知っておくべきAIツールのデメリット

AIは便利ですが、メリットばかりではありません。「誤情報が混ざる」「古い情報を出す」など、いくつかのデメリットがあります。

ライター田中

ライター田中AIを過信せず、必ず自分でもチェックしましょう!

僕もAIは使用しますが、絶対に確認してから納品しています。

AIはあくまで補助的なツールです。きちんと特性を理解していないと、思わぬ落とし穴にはまってしまいます。

ここでは、AIのデメリットを3つ紹介します。AIのリスクを正しく理解すれば、AIに任せる業務と人が対応すべき業務の線引ができるようになるでしょう。

完璧な文章は作成できない

AIがWebライターの意図を正確に汲み取って文章を書くのは、まだ難しいのが現実です。

なぜなら、AIが執筆した文章には文法や情報の誤りがあり、修正や加筆が必要になるからです。ほかにも、AIはしばしば機械的で硬い印象を与えてしまい、読者が最後まで読み続けたくなるような魅力に欠けることもあります。

フクロウ教授

フクロウ教授目的や掲載する媒体に合わせて、文章の表現を変えましょう!

また、AIが記事を生成するときは、一般的な情報やインターネット上に存在する既存のデータを元にしています。参考としているデータが信頼できるかを確認することが重要です。

AIを使用するときは丸投げにせず、必ずチェックを行い、クライアントの意図を汲み取れているかを確認しましょう。

ハルシネーション(嘘)が起きる

AIを利用するときは、ハルシネーションに注意してください。

おさるくん

おさるくんハルシネーションってなんだろう?

フクロウ教授

フクロウ教授事実と異なる情報なのに、AIが本当のことのように答えてしまう現象です!

データが不足していると、AIは文脈から推測して答えを作り出します。そのため、存在しない統計データや架空の研究結果を出力してしまうこともあります。

読者に正確な情報を提供するためには、AIが生成した内容を必ず人の目で確認してください。記事を納品する前に、情報の裏付けを取ることを習慣づけましょう。

根拠や情報が古い可能性がある

AIが文章を生成するときに使用するデータには、最新の情報や動向を反映していない可能性があります。とくに、法律や制度、トレンドに関する情報は変化が早く、古い内容が含まれているリスクも考えられます。

また、AIが参照する情報源の信頼性についても注意が必要です。インターネット上には誤った情報も多く、AIがそのような情報を学習している懸念もあります。

情報源は個人ブログではなく、公的機関や上場企業など信頼できるものを選ぶことが大切です。

おさるくん

おさるくんAIを上手に使いこなすのって難しそうだね……

ライター田中

ライター田中きちんと学べば誰でも使いこなせますよ!独学が難しそうだと感じる場合は、プロから学べる講座を検討してみるのもいいかもしれませんね。

メイカラでは、AIセミナーで登壇したり中小企業向けに研修を担当したりする講師が在籍しているので、正しいAIの知識を身につける環境が整っています。ぜひ、無料相談を受けてみてくださいね。

\業界の最前線を走る講師からAIの使い方を学ぼう!/

【2025年版】メイカラがおすすめするAIを紹介

現在、AIはChatGPTをはじめ、多くのサービスが登場しています。

おさるくん

おさるくんどのAIが一番おすすめなの?

そこでメイカラでは、2025年の最新情報をもとに、WebライターにおすすめのAIツールを4つ厳選して紹介します。

ライター田中

ライター田中僕が月100万円を稼ぐために愛用しているAIツールも紹介するので、ぜひ試してください!

それぞれの特徴とメリットを解説するので、自分に合ったAIを取り入れ、作業効率を高めましょう。

ChatGPT

ChatGPTは、これから紹介するAIの中で一番汎用性が高いツールです。

記事の構成やタイトル案の作成、画像生成など幅広い場面で活用できます。無料版は回数制限があり、文章生成なら1時間で最大10回、画像生成は1日数回まで利用可能です。

おさるくん

おさるくん無料でも使えるんだね!試してみようかな。

さらに、有料版ならDeep Research(ディープ・リサーチ)が使用でき、手に入りづらい情報にもアクセスが可能です。

フクロウ教授

フクロウ教授記事に必要な情報をAIに見つけてもらいましょう!

クライアントの規定資料を整理したり、AIを使って最適化したりできるなど、応用が効きます。無料でも十分な機能を使えるため、AIの導入を考えているWebライターはChatGPTから始めるのがおすすめです。

Claude

Claudeは「フレンドリーで熱心な同僚」をコンセプトにした、文章生成に特化したAIツールです。

ライター田中

ライター田中僕が文章を書くときに、一番使っているAIです!

ChatGPTと比較して違和感が少なく、自然な言い回しの文章を生成できます。文章の流れや文脈を重視しているだけでなく、複雑な内容をわかりやすい表現に変換可能です。

おさるくん

おさるくん文章の生成に特化しているAIなんだね。

とくに、「ほかの言い回しにしたい」「この表現だと微妙にニュアンスが違う」と感じる場面で有効です。Claudeにほかの言い回しの候補をあげてもらうと、使用できそうな表現を幾つかピックアップしてくれます。

質の高い文章を生成したい場合、WebライターにはClaudeがとくにおすすめと言えるでしょう。なお、Claudeは文章生成に特化しているため、画像生成には対応していないので注意してください。

Gemini

Geminiは、Googleが開発した検索エンジンと連携しているAIツールです。SEO対策を重視したWebライターにおすすめで、検索上位表示を狙った文章生成に適しています。

たとえば、検索クエリに関連するキーワードをたくさん取り入れた記事を書く場面を想定してください。

Geminiにキーワードを活用して書くように指示を出すと、ほかのAIよりも自然にキーワードを組み込んだ文章を生成します。

フクロウ教授

フクロウ教授ChatGPTやClaudeと比較して、文章を生成する時間が短いのも魅力の1つです。

また、GeminiもChatGPTと同様に画像を生成が可能です。多機能でありながら操作は簡単で、AI初心者でも安心して利用できるでしょう。

notebookLM

notebookLMは、情報収集と整理に特化したAIツールです。文章生成はできませんが、ハルシネーションが起きにくいという強みがあります。

PDFの資料やWebページから必要な情報を抽出し、記事執筆に必要な要素を効率的にまとめられるのが特長です。

根拠となる部分のみをピックアップしたい場合や、検索上位の記事の共通点を知りたい場合は、キーワードを入力するだけで必要な情報を提供してくれます。

ライター田中

ライター田中リサーチにたくさん時間をかけてしまう受講生をこれまで何人も見てきました。notebookLMを活用して、リサーチの負担を減らしましょう!

記事の品質向上と執筆速度の両立を目指すWebライターにとって、notebookLMは欠かせない存在です。

おさるくん

おさるくん早速使ってみようかな!まずは使い方を調べてみるね。

フクロウ教授

フクロウ教授メイカラでは、notebookLMの使い方を解説したYouTubeを投稿しています!初心者向けに解説してるので、わかりやすいですよ!

AIに仕事を奪われないWebライターを目指す際によく出る質問

- Webライターの仕事は全て奪われますか?

-

一部の仕事はAIに置き換えられますが、全ての仕事が奪われるわけではありません。

ライター田中

ライター田中確かに情報整理や文章の下書きはAIが得意です。一方、読者の感情に寄り添い、信頼を得る記事作成は人の方が優れています。

AIを上手く活用できるライターは、効率化と品質向上の両立が可能になります。依頼先からの評価も高め、AIでは代替されないWebライターを目指しましょう。

- WebライターにおすすめのAIツールは何でしょうか?無料でも使えますか?

-

文章に特化したClaudeがおすすめです。

自然な日本語表現や構成提案に強く、アイデア出しから文章リライトまで幅広く活用できます。無料プランでも回数制限はありますが、試し使いには十分です。

おさるくん

おさるくんまずは、いろんなAIを触ってみようかな!

自分にとって使いやすいAIを見つけて、ライティングに活かすことをおすすめします。

- AI時代でも稼げるWebライターになるには?

-

AIと人のそれぞれが得意な役割を分担して、AIと共存するのが重要です。

たとえば、リサーチや下書きはAIに任せ、最終的な表現や読者心理に響く文章は自分が仕上げましょう。AIと自分が担当する使い分けにより、作業効率を上げながら記事の質も維持できます。

フクロウ教授

フクロウ教授AIを「脅威」ではなく「良きパートナー」として使いこなすのが、この先生き残るWebライターへの近道です。

また、クライアントからレギュレーションをもとに、自分で書いた文章をAIにチェックしてもらうのもおすすめです。AIの正しい活用法を身につけることで、他のライターと差別化を図られるでしょう。

まとめ:AIに取って代わられないWebライターを目指そう!

AIの進化はWebライターの働き方に変化をもたらしていますが、仕事が完全になくなるわけではありません。AIだけでは、誤情報や不自然な表現をしてしまうデメリットが存在するため、まだ人による確認と調整が不可欠です。

しかし、簡単な記事作成や定型業務はAIに代替されつつあります。生き残るためには、高度な文章力や読者の感情を動かす技術を身につけましょう。

正しい活用方法と知識を身につけ、AIを仕事のパートナーとして使用し、仕事の補助ツールとして活用することをおすすめします。